MISE À JOUR DU 7 JANVIER 2025

par courriel (b.waterlot@hotmail.com) ou par téléphone (+32 (0) 472 51 52 63)

pour obtenir d'autres informations à propos de ces livres.

[BELGIQUE - ENSEIGNEMENT]. La Ligue de l'Enseignement et la Défense de l'École Publique avant 1914. [Bruxelles], Ligue de l'Enseignement et de l'Éducation Permanente, 1986. In-4° (220 x 310 mm.) sous reliure et jaquette (un peu défraîchie) d'éditeur, 127 p., nombreuses illustrations en noir et en couleurs.

Table des matières

:

- Préface,

par Hervé Hasquin.

- Quelques aspects de l'action éducative

de la Ligue à travers ses finances, par Alain G.

Massart.

- La Ligue de l'Enseignement et les

associations d'instituteurs, 1864-1895, par Frank Simon.

- Les affiches et autres moyens de propagande

de la Ligue de l'Enseignement concernant la loi scolaire,

par Nadine Triest.

- La Grande Mascarade du 31 mars 1878,

par Jean Dubois.

- Une enquête sur la situation

de l'enseignement primaire sous la loi scolaire de 1884, par

Christian Vandenberghen.

- Une conséquence de la loi Jacobs

(20 septembre 1884) : la création d'écoles libres

laïques, par André Uyttebrouck.

- Le projet de loi Schollaert et le

bon scolaire (1911), par Roger Desmed.

Vendu.

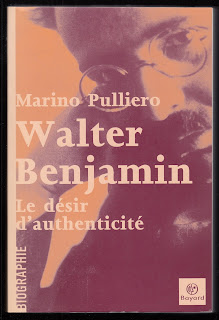

[BENJAMIN (Walter)]. PULLIERO (Marino) — Le désir d'authenticité. Walter Benjamin et l'héritage de la Bildung allemande. Paris, Bayard, 2005. In-8° (162 x 240 mm.) broché, 1054 p., exemplaire en très bon état.

En quatrième

de couverture :

Cette

biographie intellectuelle de Walter Benjamin est en même

temps un travail d'histoire de la culture qui s'attache à

brosser une fresque de l'Allemagne wilhelminienne, comme à

en dégager une ligne rectrice : le désir d'authenticité.

Cet axe dominant résulte de l'analyse des courants et des

conflits philosophiques, esthétiques, religieux et politiques

qui animèrent l'Allemagne au tournant du XIXe siècle

et qui se manifestèrent dans toute leur ampleur, juste

après la fin de la Première Guerre mondiale, comme

un rejet du monde d'avant 1914. Toutes les grandes thématiques

sont abordées par l'ouvrage : la critique de la culture

(puissamment entretenue par l'influence nietzschéenne),

la transformation de la vie et de la sensibilité au sein

des grandes métropoles modernes, les différentes

faces de la refonte de l'identité juive (les sionismes

et les réactions qu'ils déclenchèrent), les

mouvements de jeunesse et leurs idéologies du retour à

la nature et au corps, les conflits religieux autour de la problématique

de la sécularisation et du désenchantement, les

thèmes socio-politiques de la « communauté »

opposée à la « société »,

enfin la question de la philosophie de l'histoire et celle, plus

philosophique, de la conception nouvelle de l'expérience

réagissant au positivisme et au scientisme.

Ce livre est l'histoire d'une formation ; mais

si la figure de Benjamin apparaît à ce point exemplaire,

c'est que les éléments de cette formation ont exercé

leur influence bien au-delà de la Grande Guerre, et jusque

dans la réception contemporaine et, notamment, française,

de cet auteur. L'ouvrage nous propose ainsi un miroir de nos propres

conflits en nous offrant les moyens de retrouver leurs racines

et de reconstituer leur généalogie.

Vendu.

BENOIT (Benoit Van Innis, dit) — Felle Hemel. [Antwerpen], Loempia, 1993. In-4° (299 x 278 mm.) sous reliure et jaquette d'éditeur, 127 p., illustrations en noir et en couleurs, exemplaire en très bon état.

Le texte

du poème Cielo Vivo, extrait du recueil posthume

de Federico Garcia Lorca Poeta en Nueva York a été

traduit en néerlandais par Dolf Verspoor.

La plupart des dessins de Benoit ont été

publiés dans The New Yorker, de 1991 à 1993.

20 euros (code de commande : 01952).

CELLÉRIER (Jean) — Saint Serge. Paris, La Colombe - Éditions du Vieux Colombier, 1963. In-8° (136 x 209 mm.) broché, 129 p.

En quatrième

de couverture :

1963

: 1650e anniversaire de la mort de saint Serge.

Nous sommes ici bien loin de ces vies de saints

belles et bonnes, mais banales et douceâtres. Loin aussi

de ces vies de saints, qu'on veut ultra-modernes, de ces saints

qu'on habille à la mode du jour et qui deviennent si méconnaissables

qu'on arrive à contester qu'ils aient jamais existés.

Saint Serge est le livre d'un chrétien,

d'un historien, d'un philosophe, d'un poète, d'un voyageur.

Cette hagiographie a lentement mûri depuis le temps où

Jean Cellérier, officier de méharistes, campait

au désert de Syrie, sur le tombeau de saint Serge, colonel

de cavalerie. Le tombeau dégagé, les documents retrouvés,

l'amour venu à l'auteur peu à peu pour son grand

ancien, les encouragements, les conseils, l'aide de Henry Bordeaux,

de René Dussaud, de Louis Bréhier, sa science archéologique,

la rigoureuse méthode historique qui a été

sa règle, sa foi de grand chrétien, ont eu pour

résultat ce livre si divers dans son unité.

Descriptions vivantes du désert de Syrie, vue

cavalière des trois premiers siècles depuis la venue

de Jésus-Christ, vie et mort de saint Serge, d'après

des documents inconnus, dans un décor où l'auteur

a vécu, histoire du grand pèlerinage de Resafa sur

les bords de l'Euphrate, une des plus belles villes mortes du

désert de Syrie; pèlerinage de Resefa qui fut, jusqu'à

l'Islam, aussi important que celui de Saint-Jacques-de-Compostelle

au Moyen Âge ou de Lourdes et de Notre-Dame-de-Fatima de

nos jours : tout cela est raconté, pour la première

fois, dans un style vivant, baigné de foi et d'une poésie

prenante.

Serge, saint d'Orient, que tout l'Occident a

vénéré ; Serge, que S.S. Jean XXIII

a honoré d'une particulière dévotion ;

Serge, intercesseur qualifié pour l'unité de l'Église ;

Serge, modèle de foi, de charité, d'héroïsme,

est un protecteur et un guide dont l'Église et le monde

ont besoin.

Tous les Serge qui ignorent leur patron ;

tous les chrétiens, tous les officiers, tous les cavaliers ;

tous les esprits que l'archéologie du lointain Orient attire

en cette Syrie où l'architecture est née de Sumer

par la Perse ; tous ceux qui cultivent l'anis, le transforment,

le vendent ou le boivent ; tous les membres de la confrérie

mondiale et ancienne des anisettiers du Roy, qui ont choisi saint

Serge pour protecteur ; tous les Angevins, heureux possesseurs

de la magnifique basilique du VIe siècle dédiée

à saint Serge ; tous les lettrés trouveront

dans ce livre une forte nourriture pour l'âme et l'esprit,

un bel exemple et quelles joies !

13 euros (code de commande : 01929).

CHAVÉE (Achille) — Une foi pour toutes. Poèmes. La Louvière, Éditions des Cahiers de Rupture, 1938. In-8° (141 x 181 mm.) broché, 98 p., un des 175 exemplaires numérotés sur papier vergé (n° 17), en très bon état.

Hommage d'Achille Chavée à Eugène [illisible] et transmission de ce dernier à Robert Dascotte.

Ce recueil est augmenté de la transcription de la main d'Achille Chavée du poème Doigté de fer qui fut publié, en 1948, dans le recueil De neige rouge.

Il

s'agit du troisième recueil publié par Achille Chavée.

Dédié à Paul Éluard, il comprend trente-six

poèmes répartis en trois parties : 1. Belgique

- 2. Espagne - 3. Retour d'Espagne.

Notice de René Poupart à propos des recueils

D'ombre et de sang, Une foi pour toutes et La

question de confiance :

Les poésies D'ombre et de sang

publiées immédiatement après la Seconde Guerre

mondiale portent des dates antérieures à 1942 et,

par conséquent, se rattachent aux recueils parus après

la participation de Chavée à la guerre civile espagnole :

Une foi pour toutes (1938) et La question de confiance

(1940).

Toutes ces œuvres confirment le ralliement

du poète à la doctrine surréaliste. Les méthodes

de l'automatisme poétique sont plus que jamais considérées

comme « des sources authentiques d'images irréfutables ».

De nombreux poèmes (« Eva », « Refuge »,

« Matière première », « Tronçons »,

etc.), nous offrent un véritable feu d'artifice d'images

fulgurantes. Le lecteur est d'abord fasciné par ce délire

verbal dont il subit le charme, au sens premier du terme, sans

s'interroger sur la cohérence du sens, car le discours

poétique est le carrefour de tous les contrastes ;

il charrie tour à tour le sublime et le trivial, le mystère

et le réel, la violence et la douceur, l'émotion

et la dérision, la gravité et l'humour. Ce même

lecteur s'aperçoit ensuite que l'apparente dispersion de

la pensée masque une construction rigoureuse et que la

folle créativité du langage s'articule sur une ou

quelques armatures syntaxiques très simples, mais disjointes,

écartelées parce que leurs noyaux – sujets

et verbes – surgeonnent de déterminants, ce qui

confère au flot poétique une allure incantatoire

de litanie. Rien n'est plus révélateur de la relation

qu'entretient Chavée avec le langage que le poème

« Matière première » dont

le titre même indique que les mots constituent le matériau

brut livré à l'activité transformatrice du

poète.

La plupart des textes sont datés de façon

très précise, ce qui indique une inspiration ponctuelle

et passagère, traductrice de la vie intérieure de

leur auteur en quête d'absolu : « Nous les

princes de la folie/ inaliénable/ croisés de l'impossible/

maudits qui n'avons rien renié/ de nos premiers serments

d'enfance ». Malgré l'angoisse de vivre, Chavée

a foi en « L'homme/ ce terrible animal »

car, finalement, « L'éternel miracle humain »

peut faire « du mal et de la damnation (...) la source

prométhéenne de l'espoir ». Ce miracle

humain, c'est celui de la jeunesse « aux pieds de cartouche

allumée/ sur le tonneau de dynamite ». L'espoir

suprême réside dans la révolution, dans la

libération totale de tous les conformismes imbus de certitude.

Bibliographie :

- Poupart (René), « D'ombre

et de sang », dans, Lettres françaises de

Belgique. Dictionnaire des œuvres. La poésie,

pp. 158-159.

- Achille Chavée. 1906-1969, catalogue

de l'exposition organisée à l'occasion du dixième

anniversaire de sa mort, à La Louvière, en 1979,

n° 295.

Vendu.

CHAVÉE (Achille) — Être bon. Illustré par Pascal Lemaître. Bruxelles, Fédération Wallonie-Bruxelles, 2018. In-8° (80 x 210 mm.) agrafé, 20 p., illustrations en noir.

Plaquette éditée

à l'occasion de « La Fureur de lire »

2018.

Le poème Être bon a été

publié dans le recueil L'Enseignement libre, en

1958 ; il figure également sur le disque Achille Chavée.

Textes dits par l'auteur, Robert Delieu et Paul Louka (Daily-Bul,

1971).

Préambule nécessaire

de l'illustrateur :

Chère

Lectrice, Cher Lecteur,

L'autre hiver, pendant que Jean, mon coiffeur,

me coupe les cheveux, je lui demande s'il connaît le poète

Achille Chavée.

– Bien évidemment ! me

répond-il.

– Alors je lui annonce que je veux

rendre hommage à Chavée en adaptant un de ses poèmes

en livre. Je diviserai le poème en doubles-pages illustrées

par ligne de texte.

Là, mon coiffeur s'arrête net.

Peigne planté dans ma tignasse et ciseaux en l'air.

– Mais tu ne peux pas faire ça !

Un poème se lit en une seule fois, comme une chanson, en

respectant la musicalité des mots, les temps de pause des

ponctuations et des passages à la ligne. Tu ne respecteras

pas l'œuvre en séparant les lignes l'une de l'autre,

page après page !

Mon coiffeur est outré.

– Tu as raison, dis-je. Je vais quand

même le faire, mais je préviendrai que ça

ne se fait pas et, à la fin, je mettrai le poème

en entier pour que le lecteur puisse le lire d'une traite et éventuellement

l'apprendre par cœur.

Mon coiffeur s'apaise et reprend sa coupe. Justice

sera donc faite à Achille Chavée.

Cher lecteur, chère lectrice, te voici

prévenu.

Vendu.

CLESSE

(Antoine) — Pièce d'inauguration du théâtre

de Mons ouvert le 17 octobre 1843 par Antoine Clesse. Mons, Moureaux et Compagnie, [1843]. [Mons, / Typographie de L. F. Moureaux

et Compagnie, / Vieux Marché aux Poissons, 13.] In-8° (130 x 200 mm.) broché,

10, [2 bl.] p., couverture très fragile coupée

en deux au pli central, ex-libris de Léopold de Sailly.

Une plaquette

rarissime !

Hippolyte

Rousselle nous apprend que « Louis-François

Moureaux, né à Coulonges-sur-Sarthe, près

d'Alençon, qui résidait à Mons depuis 1834,

fut le gérant d'une association qui établit, en

1840, une imprimerie en cette ville. » Il a recensé

neuf publications sorties de ses presses.

René Plisnier nous fait découvrir le programme

de l'inauguration du théâtre :

La première représentation

a débuté par l'exécution d'une ouverture,

œuvre d'un musicien local, Jules Denefve, professeur à

l'École de musique ; ensuite Haquette, le directeur

de la troupe a lu une pièce en vers due à la plume

d'un poète montois, Antoine Clesse, « inspirée

par une pensée patriotique, celle de créer une littérature

nationale, de développer dans le pays le génie poétique,

par l'indulgence d'abord, puis par des encouragemements. »

La lecture a été applaudie plusieurs fois. Pour

suivre, le public a eu droit à un prologue écrit

par le régisseur de la troupe, Félix Potel et intitulé

L'Épreuve préparatoire. Enfin, représentation

du Domino noir, opéra-comique en trois actes de

Daniel-Esprit Auber, sur un livret d'Eugène Scribe.

Bibliographie :

- Plisnier (René), Le théâtre

à Mons au XIXe siècle, Mons, Société

des Bibliophiles séant à Mons, 2001, pp. 83-84.

- Rousselle (Hippolyte), Bibliographie

montoise. Annales de l'imprimerie à Mons, Mons-Bruxelles,

1858, n° 1526.

- Poncelet (Édouard) et Matthieu

(Ernest), Les imprimeurs montois, Mons, Société

des Bibliophiles séant à Mons, 1913, pp. 170-171.

Vendu.

CORRIGAN (Gordon) — Sepoys in the Trenches. The Indian Corps on the Western Front 1914-1915. Staplehusrt, Spellmount, 1999. In-8° (164 x 241 mm.) sous reliure et jaquette d'éditeur, XIV, 274 p., illustrations hors texte, exemplaire en très bon état.

Sur la jaquette :

Professionally

excellent though it was, the British Expeditionary Force of August

1914 was tiny compared with the mass conscript armies of the other

European powers. At this stage of the war the only possible reinforcement

by trained regular manpower was the Indian Army.

Four days after declaration of war, an Indian

corps of two infantry divisions and a cavalry brigade was ordered

to mobilise and embark for the Western Front. Commanded by their

British officers, the men of many Indian races began to arrive

in Marseilles in September 1914. They were to endure one of the

bitterest winters Europe had known, clad only in tropical uniforms,

and they remained in France and Belgium until being re-deployed

to Mesopotamia in November 1915.

In a country which they had never seen, against

an enemy of which they knew little and in a cause which was not

their own, the men of the Indian Army fought in all the major

battles of 1914 and 1915. True to their salt, they fought for

the honour of their race and the name of their regiments. They

have rarely been given the credit they deserved.

This book, drawing on a mass of hitherto unpublished

sources and extensive interviews by the author in India and Nepal,

tells the story of that Indian Corps. It describes and explains

their battles, their trials and tribulations and how they dealt

with the many difficulties which, as an army trained and equipped

for skirmishes on the Indian frontiers, they faced in their first

experience of high intensity warfare against a first-class enemy.

This is the first modern history of the Indian

Corps and as such will become the definitive work on its contribution

to the early years of the war on the Western Front.

12 euros (code de commande : 01925).

[DANNEEL]. DE DECKER (Francis) — La famille Danneel. Courtrai, Cercle Royal Historique et Archéologique de Courtrai, [1948]. In-4° (208 x 294 mm.) broché sous couverture à rabats, 50 p., tirage limité à 200 exemplaires signés par l'auteur et numérotés (n° 163), exemplaire en bon état auquel on joint une lettre de l'auteur.

Extrait des Mémoires du Cercle Royal historique et archéologique de Courtrai 1946-1948 - Nouvelle série - Tome XXII - 1re livraison.

L'auteur précise que si les patronymes Daniel, Daniele, Daniels, Danielssen, Daneels, Danneels, ne sont pas rares dans différentes régions actuellement encore, celui de Danneel ne se retrouve plus qu'au sein de la famille qu'il se propose d'étudier dans son ouvrage.

25 euros (code de commande : 01931).

[DAVID (Jacques-Louis)]. MAUROIS (André) — J.-L. David (David ou le génie malgré lui). Paris, Éditions du Dimanche, 1948. In-4° (242 x 310 mm.) broché, [24] p., 100 reproductions en héliogravure dont une partie de détail d'œuvres, (collection « Les Demi-Dieux »), exemplaire en très bon état.

Avant

les reproductions, texte original d'André Maurois David

ou le génie malgré lui. Suivi d'une biographie

par Françoise Gaston-Chérau. Les notices

des tableaux sont rédigées aussi par Françoise

Gaston-Chérau et éclairent succinctement le contexte

du tableau.

Extrait :

« Les thèses d’un artiste

le séduisent toujours à aimer ce qu’il n'aime

pas et à n'aimer pas ce qu’il aime. » La

phrase est de Paul Valéry et rappelle celle de Rousseau

sur Madame de Warens qui, au lieu d'écouter son cœur

qui était bon, suivait son esprit qui était faux.

David est l'exemple frappant d’un admirable artiste qui n'avait,

pour produire chef-d'œuvre après chef-d'œuvre,

qu’à écouter son génie et qui, pendant

une partie de sa vie, se laissa séduire par ses doctrines

à faire ce pour quoi il n'était pas fait. David

peintre de portraits, réaliste impeccable, de goût

infaillible, semblait créé pour être, dans

l'histoire de l'art français, le naturel chaînon

de passage du dix-huitième au dix-neuvième siècle,

l'ancêtre d'Ingres, Manet, Degas, et c’est bien en

fait sous cet aspect et dans ce rôle qu’il reste si

grand. Cependant il a cru, lui, que sa vocation était de

ressusciter les Grecs et les Romains, de peindre le Serment

des Horaces, les Sabines et Léonidas aux

Therniopyles. Il avait tant de talent que ces « dessus

de pendule » eux-mêmes ont leurs beautés,

mais de même que Voltaire qui se croyait immortel par Zaïre

le devint par Candide, à ses yeux simple jeu de

salon, David nous touche bien plus par le portrait de Madame Sériziat

ou par celui de Charlotte du Val d'Ognes, qu'il dut peindre avec

un facile bonheur, que par la Distribution des Aigles.

Et pourtant...

18 euros (code de commande : 01953).

[DELACROIX (Henry-Eugène)]. VENDRYES (Charles) — Delacroix (H.-Eugène). Paris, Baschet, [1877]. In- f° (280 x 376 mm.), 4 p., trois reproductions de dessins (dont un à pleine page) et un portrait de l'artiste en photoglyptie (82 x 115 mm.) collé à la p. 1, une planche hors texte (cliché de Michelez (188 x 243 mm.) du tableau Les Anges rebelles par Goupil), (collection « Galerie Contemporaine Littéraire Artistique », 1re série - n° 40), exemplaire en très bon état.

Extrait :

Parmi

les talents nouveaux que le salon de 1876 a signalés à

l'attention du public, il n'en est pas de plus curieux à

étudier que celui de M. E. Delacroix, de voir où

peut parvenir une intelligence d'élite, aidée d'une

volonté ardente et d'un travail acharné, arrivant

à constater de nouveau la vérité du Labor

improbus omnia vincit. [...]

La foule a donné raison à M. Delacroix

en se pressant autour de son œuvre ; la presse entière

a remarqué et loué de nombreux morceaux bien dessinés

et franchement peints ; le Jury a décerné une

troisième médaille à l'auteur que nous sommes

heureux de reproduire dans la Galerie Contemporaine, convaincus

qu'il saura soutenir et élever le nom écrasant qu'il

porte.

40 euros (code de commande : 01955).

[DIEU (Victor)]. AUQUIER (André) — Victor Dieu : graveur et peintre, sa vie, son œuvre. Avant-propos par Philippe Moureaux. Préface par Abel Dubois. Postface sur papier volant par Valmy Feaux. [Quaregnon], Chez l'auteur, [1988]. In-8° (157 x 240 mm.) collé, 87 p., illustrations en noir, envoi de l'auteur, exemplaire en très bon état.

Postface de Valmy Feaux

:

L'œuvre

de Victor Dieu n'est pas de celles qui appellent de longs commentaires.

Elle est directe, simple, délicate coure son créateur.

Elle s'adresse avant tout à la sensibilité de chacun.

L'homme fut discret et paisible. Il a consacré

toute sa vie à son art et ne prit pas le temps ou ne jugea

pas utile de faire part à la postérité de

ses réflexions, de ses interrogations sur son travail.

Les recherches qu'André Auquier dut entreprendre,

pour nous présenter une image aussi complète de

l'artiste, n'en furent que plus méritoires.

Le regard que l'on porte sur les œuvres

d'art évolue avec le temps. Ses contemporains aimaient

son réalisme poétique, la finesse et la douceur

de son trait.

Nous les apprécions toujours mais en

regardant les toiles, les gravures, les eaux-fortes de Victor

Dieu, c'est un monde disparu qui ressurgit : celui des gestes

quotidiens d'autrefois, celui des mines et des mineurs d'un Borinage

encore rural.

De ce monde où la violence de l'accident

minier fait parfois son apparition, l'artiste a privilégié

le souvenir bucolique des paysages figés par l'hiver, des

moulins, des chemins creux, des églises de village.

Œuvre profondément enracinée

dans une région dont elle tire sa vérité,

œuvre proche du public, œuvre classique sans lourdeur

ni mièvrerie... ainsi pourrait-on qualifier le travail

de Victor Dieu auquel son biographe rend un hommage bien mérité

qui permettra une meilleure connaissance d'une facette de notre

peinture wallonne si diverse et si riche.

Vendu.

[ENFANTS DANS L'ART]. Pride and Joy. Children's Portraits in the Netherlands 1500-1700. Edited by Jan Baptist Bedaux & Rudi

Ekkart. Gent-Amsterdam, Ludion, 2000. In-4° (206 x 297 mm.)

broché sous couverture à rabats, 319 p., nombreuses

illustrations en noir et en couleurs, exemplaire en bon état.

Ouvrage publié

à l'occasion de l'exposition éponyme organisée

au Frans Halsmuseum, à Haarlem, du 7 octobre au 31 décembre

2000, puis au Koninklijk Museum voor Schone Kunsten, à

Anvers, du 21 janvier au 22 avril 2001.

Table des matières

:

- Foreword.

- Preface.

- Introduction, par Jan Baptist Bedaux.

- « Bounty from Heaven ».

The counter-reformation and childlikeness in the Southern Netherlands,

par Katlijne Van der Stighelen.

- Proudly raising vulnerable youngsters.

The scope for education intne Netherlands, par Jeroen Dekker,

Leendert Groenendijk et Johan Verberckmoes.

- Images of toys. The culture of play

in the Netherlands around 1600, par Annemarieke Willemsen.

- Children's costume in the sixtheenth

and seventeenth centuries, par Saskia Kuus.

- Catalogue, par Jan Baptist Bedaux,

Rudi Ekkart, Saskia Kuus et Katlijne Van der

Stighelen.

- Out of children's hands surviv!ing

toys and attributes, par Annemarieke Willemsen.

- Bibliography.

- Index.

25 euros (code de commande : 01951).

[ÉPIDÉMIES]. Comment lutter contre les épidémies, par un groupe de médecins. Soixantième mille. Dammarie-les-Lys, Les Signes des Temps, [ca 1923]. In-8° (136 x 204 mm.) agrafé, 128 p., illustrations, couverture défraîchie.

Table des matières

:

1.

Les épidémies, leurs causes.

2. La grippe, son traitement.

3. Encéphalite léthargique.

4. Les rhumes.

5. La tuberculose pulmonaire ; prévention

et cure.

6. Maladies infantiles.

7. Comment prévenir les maladies.

8. L'eau, un remède souverain.

9. Traitements hydrothérapiques.

10. Dans la chambre d'un malade.

11. Les lois de la santé.

13 euros (code de commande : 01949).

FAEHRÈS

(André) — Messines notre quartier en photographies

d'hier et d'aujourd'hui. Éditorial

par Jean Schils. Introduction par Katia Martoye

et Gérard Gobert. Mons, Maison de la Mémoire,

2022. In-4° (212 x 297 mm.) agrafé, 48 p., nombreuses

illustrations en noir et en couleurs, (collection « Cahiers

de la Maison de la Mémoire », n° 10),

exemplaire à l'état de neuf.

Ce numéro

parut à l'occasion de l'exposition éponyme organisée

aux Ateliers des FUCaM, à Mons, du 12 mars au 16 avril

2022.

Extrait de l'éditorial

:

Ce

dixième Cahier de la Maison de la Mémoire de

Mons était attendu par nombre de personnes ayant visité

l'exposition « Messines, notre quartier, en photographies

d'hier et d'aujourd'hui » aux Ateliers des FUCaM, du

12 mars au 16 avril 2022. Il en est en quelque sorte le catalogue,

le fidèle reflet. Comme l'exposition, ce Cahier

a pour auteur principal André Faehrès.

Membre très actif du Groupe Porteur de

notre Maison de la Mémoire, André se passionne depuis

toujours pour le passé de sa ville. Profitant de sa bijouterie

établie dans la Grand-Rue, il invitait les Montois et Montoises

à déposer dans son magasin leurs photos anciennes

se rapportant à Mons qu'il reproduisait avant de les rendre

à leurs propriétaires.

Au fil des années, il a accumulé

un fonds d'archives photographiques de plus de 11.000 clichés.

Contrairement aux cartes postales, très connues du public,

le Fonds d'André Faehrès se compose de photos inédites.

Les huit expositions qu'il a présentées dans le

cadre de la Maison de la Mémoire de Mons ont donc toujours

été très attendues car elles constituaient

une vraie découverte.

En juxtaposant ces clichés anciens, originaux,

argentiques, avec des photos contemporaines, ce Cahier

nous invite à découvrir les mutations du quartier

de Messines, le plus vaste de la ville, depuis un siècle

et demi.

S'y ajoutent des commentaires explicatifs mais

aussi des jugements portés sur l'évolution du bâti.

Ses appréciations sont évidemment subjectives car

chacun pourra, de son point de vue, apprécier ou regretter

telle ou telle transformation architecturale.

La diversité des regards vaut aussi pour

l'identité du quartier : qu'est-ce qui fait la spécificité

de Messines ? Elle s'attache également aux jugements

que chacun peut porter sur ce qui fait sa cohérence ou

son incohérence, sur sa beauté ou sa laideur, sur

son attractivité constante ou en régression.

7 euros (code de commande : 01937).

GIDE

(André) — Un esprit non prévenu. Paris, Kra, 1929. In-8° (205 x 190 mm.)

broché sous couverture rempliée, 100 p., (collection

« XXe Siècle », n° 1), un

des 200 exemplaires numérotés sur Hollande (n° 300),

exemplaire à toutes marges.

Édition

originale.

Extrait :

Un

esprit non prévenu (ou qui sut se déprendre de ses

préventions), il n'est sans doute rien de plus rare ;

et c'est à la non-prévention que j'attache le plus

de prix.

Ce que l'on cherche le plus souvent dans la

vie, c'est de quoi s'entêter, non s'instruire. Chacun ne

regarde dans l'événement que ce qui lui donne raison.

Le reste échappe, qui désoblige ; et l'événement

n'est jamais si simple que chacun n'y puisse trouver confirmation

de ses convictions, fussent elles les plus erronées. Il

semble que rien ne plaise davantage à l'esprit que de s'enfoncer

dans l'erreur.

Vendu.

HASQUIN (René P.) et MAYENCE (Serge) — Salves sambriennes. Préface de A. Haulot. Avant-propos de Alexandre André. [Charleroi], [Héraly], 1959. In-8° (165 x 225 mm.) broché sous jaquette d'éditeur (papier arraché sur environ 2 cm²), 210 p., illustrations hors texte, un des 300 exemplaires numérotés sur blanc-vélin (n° 79), non coupé.

Table des matières

:

- Préface, par Arthur Haulot.

- Avant-propos, par Alexandre André.

- En avant, marche !

- Marcheur, d'où viens-tu ?

- Carte des localités où

l'on marche.

- Dates des marches.

- Sainte-Rolende, Gerpinnes.

- Saint Roch et ses marcheurs de Thuin.

- La Trinité à Walcourt.

- La Saint-Roch à Ham-sur-Heure.

- La Saint-Pierre à Thy-le-Château.

- La marche de la Grande Terre à

Châtelineau.

- Saint-Roch et Saint-Grégo à

Acoz.

- La Saint-Roch à Couillet.

- La marche de Saint-Eloi à Châtelet.

- Incursion au Royaume des Madeleineux,

à Jumet.

- Le Tour Saint-Jean à Gosselies.

- La Saint-Pierre à Florennes.

- La Saint-Pierre à Morialmé.

- La Saint-Feuillen à Fosse.

- Les autres marches.

- Entre deux salves.

20 euros (code de commande : 01941).

KAFKA (Franz) — La muraille de Chine. Traduit et présenté par Jean Carrive. Villeneuve-lès-Avignon, Seghers, 1944. In-12 (118 x 183 mm.) broché, 91 p., exemplaire en bon état.

Extrait de la préface

:

À

l'exception d'Un Vieux Parchemin et du Message Impérial,

que Kafka a publiés en 1920 parmi les récits du

Médecin de Campagne, les textes suivants font tous

partie des papiers posthumes. J'ai rassemblé ici, épars

dans trois des tomes des Œuvres Complètes, toutes

les esquisses se rapportant à « la Muraille

de Chine », et que des siècles auraient

sans doute séparées, si le récit n'était

resté à l'état de simple ébauche.

Kafka y travaillait dans les années 1918-1920 ; il

en a lui-même détruit une grande partie.

Les fragments qui nous restent révèlent

une des formes de la question où s'est trouvée engagée

la pensée de Franz Kafka avec une intensité particulière :

l'Homme aux prises avec le Transcendant, c'est-à-dire dans

la période nietzschéenne de « la Mort

de Dieu », avec la négativité,

en quelque sorte, du Transcendant. Car, chez Kafka, Dieu reste

innommé et n'apparaît pas (ou à peine, comme

ici, dans d'obscures allégories). Comme une « Ombre

Monstrueuse », il demeure à l'arrière-plan.

Présent par Son Absence même, Il se révèle

autant dans un insupportable sentiment de culpabilité que

dans l'angoisse d'un inexplicable vide ou dans l'indéfinissable

pressentiment d'un Oubli catastrophique– d'où

l'ambiance de rêve, l'atmosphère d'inconditionné

où baignent les créatures kafkaïennes.

Vendu.

[LEFRANCQ

(Marcel-G.)]. CANONNE (Xavier) et LEFRANCQ (Michel) — Marcel-G.

Lefrancq. Aux mains de la lumière. [Charleroi], [Musée de la Photographie],

2003. In-4° (216 x 281 mm.) broché sous couverture

à rabats, 165 p., nombreuses illustrations, exemplaire

en très bon état.

Cet ouvrage a été édité

à l'occasion de l'exposition éponyme organisée

au Musée de la Photographie de la Communauté française

à Charleroi, du 22 février au 1er juin 2003.

Table des matières

:

- Portrait partial et partiel d'un photographe

surréaliste, par Michel Lefrancq.

- Aux mains de la lumière,

par Xavier Canonne.

- La photographie est-elle un art ?,

par Marcel-G. Lefrancq.

- Images des hommes, par Marcel-G.

Lefrancq.

- Biographie.

- Bibliographie.

Vendu.

[LEMAIRE

DE BELGES (Jean)]. SPAAK (Paul) —

Jean Lemaire de Belges. Sa vie, son œuvre et ses meilleures

pages. Paris, Librairie Ancienne Honoré Champion,

1926. In-8° (140 x 225 mm.) broché, 276 p., exemplaire

en bon état.

Un ouvrage devenu

rare.

Table des matières

:

I.

Introduction.

II. Les débuts du rhétoriqueur.

III. L'indiciaire de Marguerite d'Autriche.

IV. Le tempérament de l'artiste. Modes

divers de son activité.

V. Les grandes œuvres.

VI. Les dernières années.

- Les meilleures pages :

- Les illustrations de

Gaule et singularités de Troie.

- Rondeaux.

- La première

Épître de l'Amant vert.

- La seconde Épître

de l'Amant vert.

- Le traité intitulé

la Concorde des deux langages.

- Ouvrages français

à consulter.

- Index alphabétique.

- Corrections et additions.

Vendu.

LIBIOULLE

(Pierre) — La poterie de Sars-la-Bruyère, de 1914

à 1922. Catalogue d'une exposition. Eugie, Pierre Libioulle, 2013. A4 (213 x 297 mm.)

sous reliure spirale plastique et couverture transparente, [28] p.,

illustrations en noir et en couleurs, exemplaire en parfait état.

Cette publication

fut éditée à l'occasion de l'exposition organisée

à l'église Saint-Jean-Baptiste, à Sars-la-Bruyère,

les 7 et 8 septembre 2013.

Sommaire :

- Une

exposition exceptionnelle...

- L'abbé Edmond Puissant et la création

de la poterie d'art de Sars-la-Bruyère.

- La production de poteries à Sars,

à partir de 1915.

- Techniques, motifs marques de fabrique

et artistes.

- Catalogue.

Vendu.

[LIVRE DES MORTS TIBÉTAINS]. Bardo Thödol. Le Livre des morts tibétains ou Les expériences d'après la mort dans le plan du Bardo. Suivant la version anglaise du lama Kazi Dawa Samdup. Éditée par W. Y. Evans-Wentz. Traduction française de Marguerite La Fuente. Préface de Jacques Bacot. Paris, Librairie d'Amérique et d'Orient - Maisonneuve, 1977. In-8° (164 x 251 mm.) broché, VIII, 227 p., (collection « Classiques d'Amérique et d'Orient », n° I).

Préface :

La

provenance de ce livre n'est pas connue. Adaptation tibétaine

d’un original indien, ou, beaucoup plus vraisemblablement,

adaptation bouddhique d’une tradition tibétaine antérieure

au VIIe siècle, le Bardo Thödol est un traité

de la mort reposant sur un fond d'animisme extrême-oriental.

La description, non extérieure, mais interne et vécue

de l'agonie est si précise, qu'on pourrait croire cette

science eschatologique acquise par des hommes revenus du seuil

même de la mort. Le traducteur anglais, Dr W. Y. Evans Wentz,

la croit plutôt dictée par de grands maîtres,

agonisants attentifs, qui eurent la force d'enseigner à

mesure, à leurs disciples, le processus de leur propre

fin.

Mais les enseignements de ce Guide vont plus

loin. Après s'être adressés au mourant, ils

dirigent l’esprit du mort à travers les visions infernales

qui l'épouvantent et l'égarent. Dans l’état

intermédiaire – le Bardo – entre la

mort et la renaissance, se développent selon un déterminisme

rigoureux, les effets nécessaires dont les causes furent

les œuvres de la vie. Car enfers, dieux infernaux, tourments

sont créés par l'esprit lui-même, ils n'existent

pas en dehors de lui. Ils ne sont que phantasmes ni plus réels,

ni plus médiats que les mauvais rêves des mauvaises

consciences.

Enfin, ce Livre des Morts aborde avec

assurance le problème difficile, la pierre d'achoppement

du Bouddhisme, le point où se ferme, sans se souder, l'anneau

de la connexion causale, où finit un cycle et commence

le suivant : le mécanisme de la transmigration. Alors

que des textes plus canoniques font intervenir, assez maladroitement,

les Gandharvas, véritables dei ex machina, le Bardo

Thödol poursuit son développement discursif plus

satisfaisant, et il détermine par le jeu des attractions

et répulsions non seulement les parents mais aussi le sexe

de l’être qui s'incarne.

Mme M. La Fuente a traduit de l'anglais tout

l’ouvrage du Dr Evans Wentz, introduction, texte, notes et

opinions personnelles, sans rien ajouter ni retrancher. Cet effacement

du traducteur et sa persévérance devant une tâche

si ardue font honneur à son goût désintéressé

de la recherche objective. Le document que nous révèle

Mme La Fuente ne s'adresse pas seulement aux « Amis »,

mais à tous les curieux du Bouddhisme. Son intérêt

déborde même les frontières du Bouddhisme

par la gravité et l'universalité du sujet.

Vendu.

MAROT (Clément)

— Les oeuvres de Clement Marot, De Cahors en Quercy, Valet de chambre du Roy. [Lyon] [Gauthier], [1597]. In-16 (87 x 124 mm.)

plein parchemin à rabats, [1 (page de titre factice], [1

bl.], 796 p., les 32 pages de titre et de tables placées

au début de l'ouvrage manquent.

Relié à la suite :

Cinquante psalmes de David : Traduits par Clement Marot.

151, [1 bl.], [5 (table)], [1 bl.] p.

Il s'agit

de la dernière édition imprimée au XVIe siècle

des œuvres de Clément Marot.

La page de titre factice porte erronément

la date de 1543.

Bibliographie :

- Déguilly (Francis), Les

impressions lyonnaises du XVIe s. conservées à la

Bibliothèque municipale de Versailles, p. 8, n° 24.

Vendu.

OCCLESHAW (Michael) — Armour against Fate. British Military Intelligence in the First World War [and the secret rescue from Russia of the Great Duchess Tatiana]. London, Columbus Books, 1989. In-8° (164 x 240 mm.) sous reliure et jaquette d'éditeur, XVI, 423 p., illustrations hors texte.

Sur la jaquette :

This

is not another book about spies, though they do have their place

in the book as one element of military Intelligence. Perhaps because

of its sensitivity in what was the Golden Age of the spy, there

exists no serious study of military Intelligence between 1914

and 1918 and its crucial development, in conditions of total war,

into the complex enterprise the term denotes today.

Intelligence developed the way it did because

of the kind of war the First World War became, and because of

the realization that the new mass-industrialized and democratic

nature of society was the key to a potentially decisive contribution

by Intelligence to the conduct of the war, a war that shaped the

modern world. The manipulation of whole populations by governments

or executive agencies was developed during this time.

Turning from discussion of total war and of

traditional methods of reconnaissance, Dr Occleshaw's engrossing

account describes the emerging character of Intelligence and the

human problems entailed in obtaining information from civilians

or prisoners, and of evaluating documents. He examines the early

opportunities with wireless and the development of codes and ciphers,

and deals especially with the very different, remarkable men engaged

in this vital work. Failure of communication was a major problem,

together with the undeniable conflicts that existed between the

personalities involved, such as that between Field-Marshal Sir

Douglas Haig and his Chief of Intelligence, Brigadier-General

John Charteris, a conflict on which Dr Occleshaw sheds some interesting

new light.

The story of Secret Service and special operations,

and of the spy rings, is given serious study. Again, it is the

story of the men behind the ideas which provides much of the fascination,

not just the accounts of their actions ; men like Smith-Gumming,

Kirke, Drake, Marshall-Cornwall, Meinertzhagen, Wallinger, Cameron

and Best : the agents and their covers ; and, especially,

the presiding genius of Intelligence, George Macdonogh.

Dr Occleshaw's research, conducted over several

years, was made largely among unpublished private papers, by recorded

interviews with veterans and among the less well known documents

in the Public Records Office. Even after seventy years, much documentary

evidence is still withheld from researchers ; more frequently

evidence came to light of official « weeding »

of files and of other files now unaccountably « missing ».

Despite these drawbacks, Dr Occleshaw's sources

have uncovered new information about the details of the financing

of the Secret Services, the air-dropping of agents over enemy

lines, and have made possible a new interpretation of the value

of British trench raids. Other chapters disclose fresh facts on

several contentious issues, such as an attempt to wage biological

warfare, the active assistance given to the British by the Dutch

Secret Service in breach of their neutrality, the propaganda campaign

of 1917-18 to subvert the German people, and a daring attempt

to rescue the Imperial Romanov family that affected the fate of

at least one of its members.

In Dr Occleshaw's view, work undertaken by British

military Intelligence shortened the First World War by at least

a year, saving countless lives. Further than that, Armour Against

Fate argues, convincingly, that the shape of things today

is in large measure due to a small number of brilliant men unafraid

to take some of the most controversial decisions ever made.

4 euros (code de commande : 01926).

[ORVAL - ABBAYE D']. Orval. Une promenade dans les ruines et la nouvelle abbaye. 4e édition revue et augmentée. Orval, Comité pour la Restauration de l'Abbaye d'Orval, [1950]. In-8° (148 x 195 mm.) broché, 94 p., illustrations, exemplaire en bon état.

Table des matières

:

Première

partie. Sommaire historique de la fondation à nos jours.

Deuxième partie. Promenade dans l'ancien

Orval.

1. Aperçu général.

2. La cour des Aumônes.

3. La cour d'honneur.

4. La salle des Hôtes.

5. La pharmacie.

- Cultures.

- Justice.

6. La cour des Bernardins.

7. La cour des Novices et

la fontaine Mathilde.

8. L'église de Moyen

Âge.

9. La chapelle Montaigu, désormais

chapelle Notre-Dame des Scouts.

10. Le cloître et la

salle du Chapitre.

Troisième partie. Promenade dans le nouvel

Orval.

Quatrième partie. Les principales activités

d'Orval.

1. Bibliothèque d'Orval.

2. Moines d'Orval, peintres

et forgerons.

3. Industries.

4. Les incorporations d'églises.

5. Les refuges.

6. Gérouville.

Cinquième partie. La vie des moines Blancs.

Appendice I. Horaire des offices les dimanches

et jours de fêtes.

Appendice II. Les 52 abbés d'Orval.

Appendice III. Les grandes dates d'Orval ressuscité.

Appendice IV. Plan pour la visite sans guide.

Vendu.

[PARMIGIANINO (Girolamo Francesco Maria Mazzola, dit)]. CHIUSA (Maria Cristina) — Parmigianino. Regesto dei documenti a cura di Marzio Dall'Acqua. Nuova edizionze ampliata. Milano, Mondadori Electa, 2003. In-4° (257 x 282) sous reliure souple d'éditeur, 238 p., nombreuses illustrations en noir et en couleurs, couverture un peu défraîchie.

Table des matières

:

- Introduzione.

- Per une biografia ragionata del Parmigianino.

- Le narrazioni mitologiche.

- La ritrattistica.

- I dipinti di devozionalità sacra.

- Le nuove acquisizioni.

Apparti :

- Opere da escludere

dal catalogo dell'artistaz.

- Catalogo delle opere.

- Parmigianino :

i documenti.

- Bibliografa.

- English Abstract.

18 euros (code de commande : 01954).

PAYNE-KNIGHT

(Richard) — Le culte

de Priape et ses rapports avec la théologie mystique des

anciens. Suivi d'un Essai sur le culte des pouvoirs

générateurs durant le Moyen Âge. Paris,

Losfeld, sd. In-8° (179 x 231 mm.) broché, 222

p., 40 planches hors texte, exemplaire non coupé, rousseurs

sur la couverture.

Réimpression

de l'édition de Londres, en 1786.

Extrait de la préface

de la deuxième édition anglaise :

Les

pages que nous offrons aujourd'hui au public éclairé

ne sont autre chose qu'un pur tribut apporté à la

science.

L'humanité, dans son développement

à travers les âges, présente le tableau de

faits et d'usages horribles et révoltants ou honteux, sur

lesquels nous sommes obligés de glisser légèrement,

sinon de nous taire tout à fait, en traitant l'histoire

au point de vue vulgaire. Cependant, si nous supprimions ou si

nous altérions ces faits, nous nuirions à l'intégrité

historique, de même que nous le ferions à la constitution

d’un individu, en supprimant quelques-uns des muscles ou

des nerfs de son corps.

Les superstitions traitées dans ces deux

Essais sont un élément inhérent à

la constitution sociale des temps anciens. Elles ont, en fait,

exercé une immense influence sur les caractères,

sur les mœurs et sur les sociétés elles-mêmes.

Il est donc nécessaire pour l'historien de les connaître

et de les apprécier, et leur étude est une des obligations

de l'archéologue.

La dissertation de Richard Payne Knight, qui

forme la première partie de notre volume, est connue, au

moins de nom, des bibliophiles et des antiquaires, comme un livre

d’une grande érudition, devenu extrêmement rare

et ne pouvant s'obtenir, lorsque l'occasion s'en présente,

qu’à des prix très-élevés.

L’auteur était membre de la Chambre

des communes et il appartenait au parti libéral. Comme,

lorsque son livre parut, les passions politiques étaient

violemment surexcitées, il fut immédiatement attaqué

par la malveillance, et on chercha à dénaturer le

caractère de son travail. Mathias, dans sa satire peu littéraire,

intitulée : Pursuits of literature, et beaucoup

d'autres dont on a reconnu aujourd'hui l'inanité des critiques,

le dénigrèrent longtemps et avec acharnement. Ce

n'était cependant pas la première fois que de semblables

sujets étaient traités, et, à cet égard,

les archéologues du continent avaient depuis longtemps

devancé Payne Knight.

Nous avons pensé qu'une nouvelle édition

du curieux travail de Payne Knight, faite dans des conditions

à le rendre plus accessible aux gens d'étude, serait

accueillie favorablement. Et comme notre auteur s'était

borné à rechercher l'origine et les premières

formes d’un culte dont l'histoire embrasse les diverses races

humaines et les temps modernes aussi bien que les anciens, nous

avons cru pouvoir ajouter une seconde partie à notre volume.

L'objet de la deuxième partie est donc

de rechercher la trace de ces superstitions parmi nous, de les

suivre à travers l'Europe occidentale pendant les époques

de transition, de déterminer l'influence qu'elles ont eue

sur l'histoire du moyen âge et sur la formation de la société

moderne ; enfin de mettre sous les yeux du public lettré

les matériaux que nous avons pu réunir.

Vendu.

RASSINIER (Paul) — Le véritable procès Eichmann ou les Vainqueurs incorrigibles. Paris, Les Sept Couleurs, 1962. In-8° (149 x 228 mm.) broché, 249 p., couverture défraîchie.

Exemplaire dédicacé par l'auteur à Jean Bernard d'Astier de la Vigerie.

Table des matières

:

- Introduction.

Première partie. Nüremberg.

Chapitre I. De Stalingrad

à Nüremberg.

Chapitre II. Nüremberg

:

A. Définition

du crime et du criminel.

B. Les

crimes de guerre.

C. Les

crimes contre la Paix.

D. Les

crimes contre l'Humanité.

E. ...

Et autres broutilles.

Chapitre III. Le Procès

Eichmann ou... Les nouveaux Maîtres-chanteurs de Nüremberg.

Deuxième partie. Versailles.

Chapitre IV. De l’entrée

en guerre des États-Unis à l’Armistice du 11

Novembre 1918.

Chapitre V. Les traités

de Versailles.

Chapitre VI. Le problème.

Appendices à la première partie.

I. Requête collective

de la Défense au Procès de Nüremberg.

II. Le Document Gerstein.

III. Le Document Kasztner.

IV. Germany must perish !

V. Médecin à

Auschwitz du Dr. Miklos Nyiszli.

40 euros (code de commande : 01945).

Revue du Nord. Tome XXXIII - n° 130-131 - Avril-Septembre 1951. Lille, Revue du Nord, 1951. In-8° (158 x 238 mm.) broché, [136 (pp. 81-216)] p.

Sommaire :

- La

fortune des Robespierre., par Gaston Martin, p. 81

- Esquisse d'une évolution industrielle.

Roubaix au XIXe siècle, par C. Pohlen,

p. 92.

- Grève des planteurs de tabac

de l'arrondissement de Saint-Pol en 1830, par A. Fortin,

p. 103.

- Le préfixe latin « foris »

dans le picard et le wallon, par N. Dupire, p. 109.

- Le convoi de la pêche à

Dunkerque aux XVe et XVIe siècles, par B. Degryse,

p. 117.

- Mélanges et Documents.

- L'emprisonnement

de l'ex-constituant Renaut à Cambrai, par M. Chartier,

p. 128.

- Le transit des émigrants

allemands par la région du Nord en 1849, par F.

Lentacker, p. 134.

- Douai aux premiers

temps de la Réforme protestante, par G. Deghilage,

p. 136.

- Répertoire

des maîtres-maçons artésiens et picards (XIe-XVIe

siècle), par P. Héliot, p. 142.

- Comptes rendus.

- Souveraineté

nationale et corporatisme en Flandre : ouvrages de F. L. Ganshof

et de J. Dhondt (E. Perroy), p. 208.

- Textes en dialecte

picard : ouvr. de N. Dupire (E. Perroy), p. 210.

- D. Hay, The Anglica

historia of Polydore Vergil (M. Mollat), p. 210.

- Inventaires et documents

publiés en Belgique (P. de Saint-Aubin et J. Godard),

p. 212.

- Chronique : Noël Dupire,

par H. Roussel, p. 149.

- Bibliographie de l'histoire de Belgique

1950, par J. Dhondt et A. Scufflaire, p. 150.

9 euros (code de commande : 01921).

Revue du Nord. Tome LXIX - n° 275 - Octobre-Décembre 1987. Le processus d'industrialisation et le secteur textile dans la France du Nord XIIIe-XXe siècle (numéro préparé dans le cadre de l'U.A. C.N.R.S. 04-1020 - Lille III). Villeneuve d'Ascq, Revue du Nord, 1988. In-8° (160 x 240 mm.) collé, [226 (pp. 709-935)] p., illustrations.

Sommaire :

- Avant-propos,

par Albert Broder.

- Articles.

- L'héritage

des draperies médiévales, par Alain Derville.

- Capitaux et industrie

textile au Moyen Âge dans les régions septentrionale,

par Gérard Sivéry.

- La situation des

industries textiles du Pas-de-Calais sous l'Ancien Régime

et au début du XIXe siècle : première

approche, par Dominique Rosselle.

- Les entreprises

textiles de Tourcoing (XVIIe-XXe siècle), par Paul

Delsalle.

- Un épisode

de la Révolution industrielle : Ouvriers à demeure,

ouvriers immigrés dans l'industrie cotonnière de

Roubaix de 1857 à 1864, par Firmin Lentacker.

- Le complexe industriel

de Roubaix-Tourcoing et le marché de la laine (1840-1950),

par Jean-Pierre Daviet.

- Le textile artificiel

: substitut de la soie ou ersatz, par Odette Hardy-Hemery.

- Vers la constitution

du textile en secteur dominant de l'économie régionale,

par Fédérico Cuñat.

- L'industrie du fil

à tricoter main, par Michel Battiau.

- Document.

- Textile

: le conflit entre Lille et Roubaix-Tourcoing au début

du XVIIe siècle, par Alain Lottin.

- Comptes rendus.

- Les pays du Nord.

Nord/Pas-de-Calais. Cadre naturel, histoire, art, littérature,

langue, économie, traditions populaires, par Robert

Muchembled.

- Histoire de Douai,

(sous la direction de Michel Rouche), par Marcel Gillet.

- Histoire de Tourcoing

(sous la direction d'Alain Lottin), par Jean Vavasseur-Desperriers.

- Jean-Claude Debeir,

Jean-Paul Deleage, Daniel Hemery, Les Servitudes de la puissance,

une histoire de l'énergie, par Jean-Pierre Daviet.

- P. Spuffort, Handbook

of médiéval exchange (Royal Historical Society

Guides Handbooks, 13), par Alain Derville.

- G. Sivéry, L'économie

du Royaume de France au siècle de saint Louis, par

Marie-Thérèse Caron.

- Ph. Wolff, Automne

du Moyen Âge ou printemps des temps nouveaux ? L'économie

européenne aux XIVe et XVe siècles, par Alain

Derville.

- Jean-Pierre Chaline,

L'affaire Noiret, par Paul Delsalle.

- Informations diverses.

- Notes et Nouvelles.

- Liste des ouvrages

reçus pour annonce ou compte rendu, 4e trimestre 1987.

- Résumés

(français, anglais, néerlandais).

- Table des matières

du tome LXIX - année 1987.

Vendu.

SANCIAUME (Joseph-Louis) — L'assassin mystérieux (Les quatre doigts). Paris, La Bruyère, 1950. In-8° (125 x 188 mm.) broché sous une couverture illustrée par Ray Ducatez, 148 p., (collection « La Cagoule », n° 75).

Extrait de la notice

de Henri-Yvon Mermet :

Joseph-Louis

Sanciaume (1903-1976) fut l'auteur de nombreux romans populaires

(dont certains écrits avec son frère Julien), il

a produit des romans sentimentaux ou pour la jeunesse mais s'est

surtout consacré au genre policier. Dans les années

30, il publie dans la célèbre collection « À

ne pas lire la nuit », puis alimente après-guerre

des collections moins prestigieuses, notamment « La

Cagoule ». L'un de ses romans eut toutefois les honneurs

du « Masque », Meurtre à la Préfecture

(1957), une histoire pleine de rebondissements mais d'un sentimentalisme

falot.

Il connut un certain succès avec ses

pièces radiophoniques, « Les Aventures de l'inspecteur

Vitos », « Gil Montagne détective »,

« Inspecteur Léonard », « Inspecteur

Vif », et avec la série « Serge Murat

détective », écrite en collaboration

avec Raymond Labonne.

Bibliographie :

- Mermet (Henri-Yvon), Chase, James

Hadley, dans Dictionnaire des littératures policières,

t. 2, pp. 618-619.

8 euros (code de commande : 01922).

SMITH (David W.) — Types reconnaissables de malformations humaines. [Titre original : Recognizable Paterne of Human Malformation Genetic, Embryologic ans Clinical Aspects.] Traduit de l'anglais par Pierre Haegel. Paris, Masson et Cie, 1974. In-8° (190 x 258 mm.) sous reliure toilée d'éditeur, XIII, 387 p., nombreuses illustrations en noir, rare.

Introduction :

Les

questions soulevées par Paget sont toujours d'actualité.

Chaque malformation représente une erreur innée

de la morphogenèse. De même que l'étude des

erreurs innées du métabolisme a fait progresser

la compréhension de la biochimie normale, de même

l'accumulation de notions concernant les anomalies de la morphogenèse

pourra nous aider dans le défrichage ultérieur de

l'histoire du développement de l'organisme.

La majeure partie de ce livre est consacrée

à des types de malformations, mais on y trouvera aussi

des chapitres traitant de la morphogenèse et de la génétique

ainsi qu'un chapitre de diagnostic des anomalies mineures comprenant

les altérations dermatoglyphiques. Nous espérons

que la présentation du texte facilitera son application

clinique pratique aussi bien que son emploi comme référence

de base pour ceux qu'intéresse une meilleure compréhension

des troubles de la morphogenèse. En outre, les tableaux

ont été conçus pour être directement

utilisables quand on est amené à conseiller les

patients et les parents.

Sept enfants sur mille naissent avec des malformations

multiples. Faire le diagnostic exact du syndrome malformatif est

un préalable impératif pour évaluer correctement

le pronostic, établir un plan thérapeutique pour

l'enfant et conseiller les parents au point de vue génétique.

Ce qui suit est la méthode personnelle

de l’auteur pour l'investigation d’un sujet atteint

de malformations multiples.

1. Rassembler l'information. Un aperçu

de l’anamnèse et de l'examen physique est détaillé

dans l'appendice A. Le chapitre 5 présente quelques-uns

des défauts mineurs qui sont des indices valables de syndromes

malformatifs.

2. Interpréter les anomalies dans

leur contexte morphogénétique en s'efforçant

de répondre aux questions suivantes :

a) pour un sujet donné,

quelle est l'anomalie qui relève du défaut morphogénétique

le plus précoce ? Un tableau à cet usage est

inclus dans le chapitre 3, Morphogenèse. On peut alors

situer avec exactitude l'anomalie du développement à

un âge prénatal précis, et aucun facteur tératogène

ultérieur à ce stade ne peut être à

l'origine de la malformation.

b) le défaut envisagé

est-il primaire ou secondaire ? La morphogenèse est

un processus chronologique séquentiel dans lequel le défaut

d’une structure peut compromettre le développement

ultérieur d'autres structures. On doit essayer de déterminer

rétrospectivement quelle a été l'anomalie

initiale. Cette notion permet de grouper les sujets atteints de

syndromes malformatifs multiples sous deux rubriques générales :

- Ceux

qui ont un syndrome unique dans lequel les anomalies constatées

relèvent toutes d’un seul défaut localisé

initial, à conséquences secondaires variées.

Le chapitre 1 décrit quelques-uns de ces syndromes.

- Ceux

qui ont été atteints de plusieurs défauts

primaires, soit en plusieurs endroits d’un même appareil,

soit disséminés à plusieurs organes différents.

Ils font l'objet du chapitre 2.

3. Essayer d'arriver à un diagnostic

général, à confirmer dès que possible

et en tirer la conduite ultérieure. Quand c’est

possible, la ligne de conduite est la suivante : compréhension

du processus qui a altéré les structures, description

physique de la malformation, mesures qui peuvent être envisagées

pour aider l'enfant, précisions sur l’étiologie

et recommandations génétiques (risque de récidives).

75 euros (code de commande : 01948).

[SOIGNIES].

Soignies. Mons et Frameries,

Union des Imprimeries, 1930. In-8° (164 x 249 mm.) broché,

15, 23, 2, 2, 89 p., illustrations et 22 planches hors texte avec

leurs serpentes, rousseurs éparses, exemplaire non coupé

et en très bon état.

Cet ouvrage

a été publié à l'occasion du Congrès

Archéologique et Historique de Mons.

Sommaire :

1.

Soignies, par l'abbé J. Desmette.

2. La Collégiale Saint-Vincent,

par le chanoine R. Maere.

3. La « mise au tombeau »

de la Collégiale Saint-Vincent.

4. La vierge de la Collégiale Saint-Vincent

et la vierge de Bonne-Espérance, par le comte J.

de Borchgrave d'Altena.

5. Les objets d'art et d'antiquité

du canton de Soignies, par E.-J. Soil de Moriamé.

Cette étude concerne

les localités de Soignies (la ville), Braine-le-Comte,

Écaussinnes d'Enghien, Écaussinnes Lalaing, Hennuyères,

Henripont, Horrues, Naast et Ronquières.

12 euros (code de commande : 01935).

STEEMAN

(Stanislas-André) — La maison des veilles. Roman. Bruxelles, Les Auteurs Associés,

1942. In-8° (120 x 183 mm.) broché, 226 p.,

(collection « Les Meilleurs Romans Policiers »,

n° I), rousseurs à la couverture.

Un « roman

qui a le tort de venir trop tôt et que refusera « Le

Masque ».

En quatrième de

couverture de la réédition dans la collection « Espace

Nord » :

L’immeuble

bruxellois où habite l’inspecteur Côme ne s’anime

vraiment que pendant la soirée. Mais ce soir-là…

un coup de feu. Dans un placard, le cadavre d’un inconnu.

Lequel des locataires soupçonner ? Quelles intrigues et

quels secrets se cachent derrière les portes de ces dix

appartements ? Steeman agence son récit comme un orfèvre,

et c’est l’âme de la maison qui s’éveille.

Si vous entrez, faites attention : le mystère est dans

l’escalier.

Bibliographie :

- Thoveron (Gabriel), « Steeman,

Stanislas-André », dans Dictionnaire des

littératures policières (Claude Mesplède

dir.), t. II, pp. 708-710.

Vendu.

[STENDHAL (pseudonyme de Henri Beyle)]. Album Stendhal. Iconographie réunie et commentée par V. Del Litto. Paris, Gallimard, 1966. In-8° (113 x 177 mm.) sous reliure, jaquette (imprimée pour la librairie J. Bonnel, à Maubeuge), Rhodoïd et étui d'éditeur, [8], 321, [19] p., (collection « Albums de la Bibliothèque de la Pléiade », n° 5), exemplaire en très bon état.

Extrait de l'avertissement

:

Plusieurs

des études biographiques consacrées à Stendhal

depuis une trentaine d'années sont accompagnées

d'une illustration plus ou moins sommaire et, en quelque sorte,

accessoire, depuis le Stendhal d'Alain paru chez Rieder

en 1935, et qui a constitué une nouveauté pour l'époque,

jusqu'à notre très récente Vie de Stendhal

(1965), en passant par le petit livre île Claude Roy,

Stendhal par lui-même (1951), et l'ouvrage que tout

stendhalien se doit de connaître, Le Cœur de Stendhal,

par Henri Martineau.

Le seul recueil iconographique – car

on ne peut qualifier de ce nom L'Iconographie de Stendhal entrebâillée

de Paul Guillemin (1916), stendhalien passionné certes,

mais candide et non préparé à ce genre de

travaux – est celui d'Henry Débraye, Stendhal.

Documents iconographiques, publié en 1950 chez Cailler

à Genève. En réalité, il ne s'agit

pas d'une véritable iconographie systématique, mais

simplement du catalogue illustré du Musée Stendhal

de Grenoble, dont l'auteur a été le conservateur

de 1938 à 1948. En effet, l'ouvrage reproduit – avec

un classement rudimentaire et contestable : portraits et

faux portraits de Stendhal, portraits de ses amis et connaissances,

sites et paysages, fac-similés – un certain nombre

de pièces de ce Musée, pièces dont l'intérêt

est fort inégal, les portraits originaux et d'une inestimable

valeur par Dedreux Dorcy et par Lehmann voisinant avec de médiocres

reproductions, d'anciennes et mauvaises photographies, voire des

cartes postales ; il faut souligner aussi que les collections

du Musée sont loin d'être complètes.

Cet Album est donc le premier essai d'iconographie

stendhalienne proprement dite.

70 euros (code de commande : 01940).

[VANDERVELDE (Émile)]. POLASKY (Janet) — Émile Vandervelde, le patron. Préface de Philippe Moureaux. Bruxelles, Labor, 1995. In-8° (150 x 215 mm.) broché, 298 p., illustrations hors texte, (collection « Archives du Futur - Histoire »), exemplaire en bon état.

En quatrième

de couverture :

Émile Vandervelde, homme de pensée

et d'action, socialiste, révolutionnaire et démocrate,

figure centrale de l'histoire de Belgique, est une source certaine

d'inspiration en un temps où la gauche cherche à

redéfinir ses valeurs.

« Patron » du Parti Ouvrier

Belge de 1885 à 1938, date de son décès,

Émile Vandervelde a construit l'instrument politique qui

donna la parole à la classe ouvrière. Cherchant

la voie difficile entre ses convictions marxistes, son enthousiasme

révolutionnaire et ses exigences morales, il utilisa pleinement

les ressources du régime parlementaire qu'il contribua

à démocratiser. Inventeur de ce réformisme

révolutionnaire qui conduisit de la grève générale

politique, particularité belge, à la transformation

par l'intérieur du système social, en passant par

le rôle particulier qu'il joua dans la question congolaise

et la Révolution russe, il lança ses dernières

forces dans le combat pour l'Espagne républicaine.

Émile Vandervelde fut aussi Président

de l'Internationale socialiste pendant près d'un demi-siècle,

côtoyant Engels, Jaurès, Kautsky, Lénine,

aussi bien que Adler et Léon Blum.

Vendu.

VERGÈS

(Jacques), ZAVRIAN (Michel) et COURRÉGÉ (Maurice)

— Le droit et la colère. Paris,

Les Éditions de Minuit, 1960. In-8° (120 x 187 mm.)

broché, 174 p., (collection « Documents »),

exemplaire non coupé.

Exemplaire du

tirage courant de l'édition originale de cet ouvrage publié

en pleine guerre d'Algérie.

En quatrième de

couverture :

Les

trois avocats du barreau de Paris auteurs de cet ouvrage ont adressé

il y a quelque temps un mémoire au Comité international

de la Croix Rouge. Ils y attiraient notamment l'attention de cet

organisme sur le caractère proprement inouï de la

nouvelle organisation judiciaire instituée par la France

en Algérie.

L'émotion provoquée par cette

démarche, en France et dans le monde, n'est pas près

de s'apaiser. C'est tout le principe en effet du droit dans les

nations civilisées qui est mis en cause par le décret

du 12 février 1960. Verrons-nous notre législation

traditionnelle céder la place à ce que M. Michel

Debré a appelé un jour, paradoxalement, « les

droits légitimes de la colère » ?

La question est posée.

30 euros (code de commande : 01927).

VOLLARD

(Ambroise) — Le père Ubu à la guerre. Dessins de Jean Puy. Paris, Éditions

Georges Crès & Cie, 1920. In-8° (144 x 170 mm.)

sous couverture rempliée, 116 p., 3 illustrations

(une à la couverture, une vignette de titre, une à

pleine page), un des 500 exemplaires numérotés sur

Hollande (n° 131), exemplaire à toutes marges

et non coupé, comme sur la plupart des exemplaires, la

couverture rempliée a bruni les marges des premier et dernier

feuillets.

Édition

originale.

En quatrième

de couverture de la réédition dans la collection

« Mille et une nuits » :

Ubu

roi est mort, vive le Père Ubu !

En 1917, la créature d'Alfred Jarry,

disparu en 1907, reprend du service. Le Père Ubu passe

en revue les troupes, inspecte les états-majors, visite

les hôpitaux et se fait expliquer la guerre. Merdre !

Il en découvre de belles. Des estropiés, des éclopés,

des gueules fracassées, des médecins vicieux et

des officiers planqués. Et des politiciens soucieux de

sauver leur peau, qui se contredisent sans complexe.

Ambroise Vollard, le fameux marchand de tableaux

et ami complice de Jarry, met en scène, avec force détails

délirants, tout le cirque du grand « casse-pipe »

qu'est la guerre de 1914-1918.

Vendu.

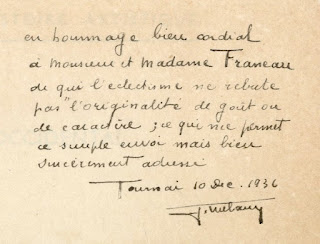

WILBAUX (Jules) — Contribution à l'histoire artistique. L'origine de l'art occidental par l'âge de la cathédrale de Tournai. Tournai, Casterman, 1936. In-4° (193 x 259 mm.) broché, 62 p., illustrations hors texte, petit manque au coin supérieur du premier feuillet de la couverture.

Un livre peu courant avec une belle dédicace de l'auteur.

Extrait :

Sur

le plan des questions scientifiques ou historiques, l'origine

de la Cathédrale de Tournai peut occuper une place en vedette

qui lui est refusée arbitrairement. La gravité de

l'objet semble avoir échappé à la trop grande

majorité des chercheurs et surtout à la sagacité

de la critique moderne.

L'âge du monument fait toujours l'objet

d'une controverse des plus animées entre les partisans

d'une haute antiquité rapportée par la tradition

orale et les défenseurs des axiomes archéologiques

dont l'application ne permet pas de situer l'œuvre avant

le milieu du XIIe siècle, comme il résulte des débats

du Congrès de 1921 à Tournai.

Soucieux de précisions à cet égard,

nous avons réclamé avec insistance la raison exacte

de cette fixation d'origine. Voici la réponse qui nous

fut donnée : L'œuvre est trop belle, trop complète

pour s'accorder avec la logique de l'évolution de l'art

Roman et ne pas représenter une réelle expression

d'apogée de ce style, c'est-à-dire une œuvre

en marge, une exception impossible, comme le prétendaient

les défenseurs de la version précédente qui

acceptèrent la fameuse dédicace du 9 mai 1066. Une

pareille date offense la doctrine généralement acceptée ;

en conséquence, Tournai n'a pas à invoquer le droit

d'exception. D'ailleurs, la raison constructive du monument nous

serait fournie par le fait de la séparation diocésaine

qui voit Tournai reconquérir, en 1146, l'avantage d'un

Évêque particulier : Anselme occupant le siège,

la cathedra de l'Église. Il y a donc relation de

cause à effet s'accordant avec la logique, comme il y a

concordance entre l'œuvre et les principes archéologiques.

La question est entendue !

20 euros (code de commande : 01933).

WILLARD

(Marcel) — Le procès de Moscou. Boukharine, Rykov,

etc. Comment ils ont avoué. Paris,

Bureau d'Éditions, 1938. In-8° (135 x 211 mm.)

agrafé, 32 p., rousseurs à la couverture.

Une publication

peu courante.

Marcel Willard (Paris, 1889-1956) fut

secrétaire du Groupe des avocats communistes, secrétaire

général à la Justice à la Libération

et membre du Conseil de la République. À son retour

de la Première Guerre mondiale, il adhéra à

la S.F.I.O. et en 1923 il participa aux activités de la

Fédération communiste de la Seine avant de devenir

chroniqueur judiciaire à l'Humanité. À

la Libération, en août 1944, il devint, après

quelques péripéties, le premier Secrétaire

général à la Justice.

Ses activités au sein du PCF le menèrent

à effectuer des voyages en U.R.S.S.. À ce propos,

Rachel Mazuy écrit : « Ses convictions

communistes ont encore été renforcées par

ce deuxième voyage qui l’intègre davantage

dans le réseau international du MOPR [ou Secours rouge

international]. Ce séjour lui permet en effet de multiplier

les contacts soviétiques et de jouer un rôle de propagandiste

et de lobbyiste pour le SRI et l’AJI, non seulement en dehors

de l’URSS, mais également en URSS.

Au retour, Marcel Willard participe aux activités

de propagande antifasciste des organisations communistes, même

s’il conviendrait de revenir plus longuement sur les détails

de son action. Il serait ainsi intéressant de savoir comment

Marcel Willard a réagi en apprenant l’exécution

d’une partie de ses correspondants soviétiques de

1934, quelques mois après son retour d’URSS. S’il

intervient lors de réunions publiques, donne des entretiens,

il n’écrit cependant pas immédiatement de véritable

récit de voyage, ni d’essai sur l’URSS. Ses activités

militantes, de plus en plus prenantes, expliquent sans doute cette

absence. Cependant, en 1938, il a sans doute utilisé les

notes constituées lors de ses deux voyages soviétiques

pour publier sa brochure de défense des procès de

Moscou ainsi que son important essai La Défense accuse.

Sa vision est en effet parfaitement conforme à la représentation

qu’il a construite en percevant la réalité

soviétique de 1934. En visitant les grands chantiers des

plans quinquennaux, il a en particulier parfaitement intégré

l’idée que le sabotage serait le principal facteur

qui nuit à la construction du socialisme. Aussi, en 1938,

n’a-t-il plus besoin de voir, pour croire que les accusés

des procès de Moscou sont des espions et des saboteurs.

Bibliographie :

- Mazuy (Rachel), « Propagandiste

pour la solidarité internationale et l’URSS : Marcel

Willard et le SRI (été-automne 1934) »,

dans Histoire documentaire du communisme, Jean Vigreux

et Romain Ducoulombier [dir.], Territoires contemporains

- nouvelle série [en ligne], 3 mars 2017, n° 7.

15 euros (code de commande 01928).

aura lieu

le mardi 21 janvier 2025

par courriel (b.waterlot@hotmail.com) ou par téléphone ou sms (+32 (0) 472 51 52 63).

Ces livres peuvent être retirés à l'adresse figurant dans l'en-tête du blog.

En cas d'envoi postal, veuillez indiquer le pays vers lequel le colis devrait être expédié, cela me permettra de vous indiquer les modalités de livraison et de paiement.